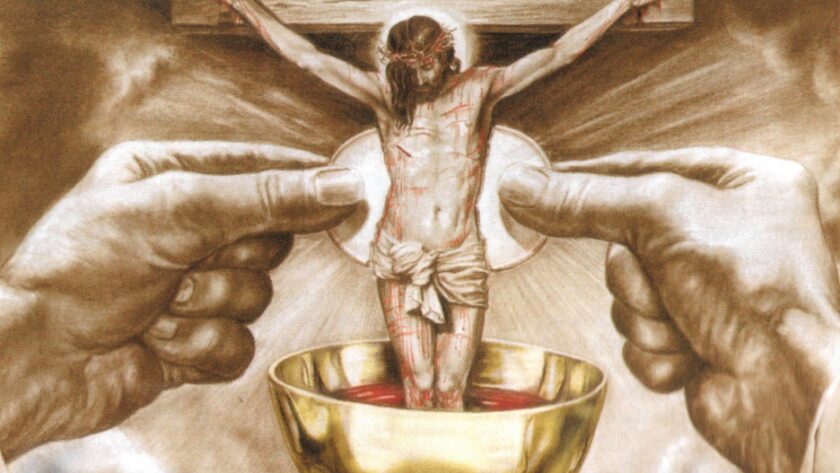

Celebramos hoy la gran fiesta de «el Corpus» o, para ser exactos, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Es común ver las calles repletas de grandes y pequeñas procesiones de hermanos católicos, rezando y cantando, mientras acompañan al Cuerpo de Jesús expuesto y portado por los presbíteros.

No quiero detenerme mucho en la historia de la institución de la solemnidad, porque creo que la mayoría ya la conoce. Basta decir que es bastante reciente en el tiempo, teniendo en cuenta que el Cristianismo existe desde hace poco menos que 2000 años y, como tal, fue instituida en 1264 por el Papa Urbano VI, haciéndose la primera procesión por las calles en 1447, de manos del Papa Nicolás V.

El desencadenante de esta institución fue el milagro eucarístico, que aún se conserva en Orvieto (Italia), de 1263. El padre Pedro de Praga, que dudaba de la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía, al momento de la fracción del pan, presenció cómo comenzaba a sangrar la Santa Hostia, manchando completamente el corporal, esto llegó a oídos del Santo Padre que, tras verlo personalmente, desencadenó todo lo dicho anteriormente.

Los católicos y ortodoxos somos los únicos que creemos y sostenemos la fe en la Transubstanciación de las especies eucarísticas propiamente dicha, aunque los ortodoxos no aceptan la formulación del dogma (más por politiqueo que por otra cosa). Los luteranos mantienen otro concepto llamado consubstanciación, parecido en algunos aspectos, pero contrario al dogma católico en otros.

Nuestro dogma fue promulgado en el Concilio de Trento (1545-1463) para contener el avance de las tesis protestantes de Lutero, aunque en realidad ya en 1215, durante el 4º Concilio de Letrán, se recurrió por primera vez a la física aristotélica de las substancias para acuñar el concepto de «transubstanciación»: «Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar bajo las formas del pan y del vino; el pan siendo cambiado (transsubstantiatio) por el poder divino en el cuerpo, y el vino en la sangre, para que, para realizar el misterio de la unidad, recibamos de Él lo que Él ha recibido de nosotros. Y nadie puede efectuar este sacramento sino el presbítero debidamente ordenado según las llaves de la Iglesia, que el mismo Jesucristo dio a los Apóstoles y a sus sucesores» (IV Letrán, canon 1, párrafo 3).

Es importante entender que una cosa es la promulgación de un dogma y otra muy distinta la creencia en sí. El dogma se promulga para confirmar y abrazar una explicación frente a otras alternativas hipotéticas derivadas de la necesaria discusión teológica sobre una creencia antigua sostenida por el pueblo de Dios. Los dogmas no son «introducciones nuevas», como afirman los que no tienen formación alguna. Sino aspectos importantísimos y controvertidos de la fe que ya eran creídos, a los que se les ha encontrado una manera exacta de «explicarlos teológicamente».

En San Cirilo de Jerusalén o San Agustín (s. IV) ya encontramos afirmaciones formales de la creencia en la Presencia Real del Señor; y mucho antes, si tenemos en cuenta que una de las principales acusaciones de los paganos contra los cristianos, atestiguada por Tertuliano y otros autores, era justamente la de canibalismo, pues corría el rumor de que los cristianos «comían la carne de su dios».

En las lecturas del día de hoy, la Iglesia nos invita a entrar en el misterio eucarístico, desde la experiencia hebrea de haber sido alimentados durante 40 años por un alimento sobrenatural, de origen celestial: el Maná.

La palabra hebrea maná es una contracción de los pronombres «qué» (man, en hebreo) y «él» (hú), usados por los hebreos al ver por primera vez este alimento celeste: «al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ‘¿qué es esto?’ (מָן הוּא, man hú)» (Ex 16, 15). La contracción da מנה (o מן), que se pronuncia man o maná.

Naturalmente, el hebreo bíblico no deja nada al azar y, si miramos la pictografía de la palabra (os la dejo en un dibujito aquí al lado), vemos que aúna los conceptos pictográficos «vida» e «hijo» que, aunque ciertamente expresa la función inmediata de «alimentar» o «dar vida» a los «hijos» de Israel, para nosotros los cristianos encierra una verdadera profecía del alimento que será «la vida del Hijo» por excelencia. Algo que siglos después aplicará Jesús a Sí Mismo: «si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida dentro de vosotros» (Jn 6, 53); y, más adelante, «el que come mi carne y bebe mi sangre habita dentro Mí y Yo dentro él» (v. 56). Siendo que, justo antes, se ha comparado con el maná: «Yo soy el Pan de la Vida» (v. 48), «que ha bajado del Cielo» (v. 50), «el Pan Vivo» (v. 51), e incluso superado la comparación: «vuestros padres comieron… y murieron» (v. 49), mientras que quien coma de Jesús no morirá (v. 50).

El maná era un alimento sobrenatural. Si Jesús sólo hablaba de una representación simbólica de su sacrificio, como afirman los protestantes modernos, no habría recurrido a un objeto sobrenatural como el Maná. De hecho, la afirmación de Jesús fue tan explícita que, muchos de los que le habían seguido hasta entonces decidieron abandonarle (v. 60). En vez de amedrentarse ante ello, Jesús volvió a comparar lo que había dicho con otro acontecimiento físico que violaba las leyes naturales: su Ascensión a los Cielos («¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes?», v. 61). La Ascensión (cf. Hch 1, 9) no fue algo simbólico, sino real, palpable. Lo sabemos porque la propia Escritura nos dice que los discípulos «estaban quietos mirando fijamente al cielo» (Hch 1, 10), no en éxtasis ni imaginándoselo en sus mentes, sino mirando literalmente hacia arriba, tratando de ver más allá de las nubes.

En la actualidad, resulta asombrosa la poca importancia que los católicos damos al Santísimo Sacramento. No nos detenemos a contemplar el misterio. No damos importancia a recibir al Señor ni a la realidad material de introducir en nuestro interior físicamente al Señor y Él sea asimilado por las células de nuestro cuerpo.

Estudiar la Escritura no está mal, antes bien, es nuestro deber penetrar cada día más profundamente en ella, no intelectualmente, sino con todo el ser. Pero sin menospreciar la compañía física y real de Jesús en la Eucaristía. No es un simple trozo de «algo santo» puesto de escaparate para nuestra veneración (¡no es una reliquia!). Es la Presencia Real de Jesús que, aunque presente en el Santísimo, no está limitada a la custodia que la contiene (como si fuera un cuadro o una foto en 3D o 4K), sino el mismísimo Señor relacionándose con nosotros, con el que podemos hablar y al que podemos escuchar. Jesús es una persona viva que conserva su humanidad, sus cuerdas vocales, su mente, su voluntad, a quien podemos tocar, escuchar, hablar, etc.

Los «satanistas» parecen más católicos que nosotros en ocasiones. Ellos roban hostias consagradas para ofrecerlas a Satán a cambio de que él lleve a término sus intereses. Ellos creen más en la presencia real de Jesús en la Eucaristía que nosotros, los católicos. ¡Resulta penoso sólo pensarlo!

¡Claro que es importante el sentido comunitario de la celebración! Pero la Hostia Consagrada no es únicamente un símbolo alegórico de la unidad del Cuerpo de Cristo, de la comunidad. ¡Claro que es importante estar con los hermanos! ¡O una buena homilía! ¡O un buen estudio, lectio o escrute de la Sagrada Escritura! Pero sin menospreciar la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía, sin vulgarizarla ni convertirla en una simple alegoría. Es lamentable ver cómo muchos católicos se acercan a comulgar por pura superstición o simplemente porque toca, porque es un rito más de la celebración.

Unos agarran la forma consagrada como si se les estuviera dando un caramelo, otros piensan que no pueden tocarla con las manos. Unos no valoran lo que reciben, otros creen que la Sagrada Forma no tiene la misma validez si la reciben de un cura o de un ministro extraordinario.

Algunos grupos o movimientos, en los que está permitido conservar al Señor un rato en las manos, es lamentable ver cómo se desperdicia el momento, sujetando al Señor con una mano y con la otra el móvil, mirando whatsapp, o simplemente esperando a que llegue el momento de comulgar, conversando con otros, sin ningún respeto ni relación sagrada con Aquel que tienen en sus manos.

No digo ya siquiera el ponerse de rodillas. Parece que nos da alergia arrodillarnos delante del Señor (sin obviar que el gesto exterior debe ser siempre un signo visible de la disposición espiritual, invisible). Sin embargo, luego bien que nos arrodillamos ante nuestros ídolos internos, pidiéndoles que, por favor, nos den algo de «vidilla» a cambio de nuestros servicios.

Sin embargo, esto nos ayuda a ver también la humildad del Señor. Él se ha hecho manipulable a nosotros. Igual que se dejó maltratar hace 2000 años, hoy también se deja vilipendiar por quienes le reciben en sus manos sin respeto alguno. Esperando, aguardando el momento en que la madurez espiritual de la persona pueda discernir que tienen en sus manos al mismísimo Dios que dijo «hágase la luz» en el principio de los tiempos, al mismísimo Dios que creó sus almas y pronunció sus nombres en el momento de su concepción. ¡En sus manos está YHVH, el Innombrable!

Muchos piensan: «a mí, si se me apareciera Jesús, me daría un susto tremento» o «me gustaría que se me apareciera Jesús como a los santos»… mientras que, al recibir la Sagrada Comunión, la tratan sin respeto, sin importancia, de forma cansina, sin aprovechar la intimidad de poder hablar de corazón a corazón con Aquel que hizo el cielo y la tierra, con Aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, con Aquel que lo puede todo, con Aquel que hace lo que quiere, pues nada ni nadie puede impedir la realización de su proyecto, el cumplimiento de Su Voluntad.

«Quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada cual se examine y coma así del pan y beba del cáliz» (1Co 11, 27s), dirá San Pablo, «porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación» (v. 29), «por esto hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto» (v. 30). Es curioso como San Pablo vincula la salud física con la salud espiritual y las relaciona con recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor discerniendo lo que estamos recibiendo. Pero más curioso es ver que nosotros pasamos de esto y nos vamos a «rezar novenas», a que «nos recen» o, peor aún, a «alternativas esotéricas» como el Reiki, el Yoga, el diabólico «Un Curso de Milagros» y demás derivados, para que nos sanen física y emocionalmente, mientras menospreciamos el inmenso don que es recibir la mismísima Carne y Sangre del Señor en la Eucaristía.

Disfrutemos de la Presencia Real del Señor. Establezcamos con Él una relación, no sólo espiritual ni intelectual, sino física y material. Dejémonos transformar por Él y, por favor, rechacemos con rotundidad todo aquello que suponga despreciar o sustituir al Don de los dones por minudencias que nos ponen en peligro y nos catapultan a acabar necesitando de oraciones de liberación o exorcismos para ser arrancados de las garras del demonio o sanados de enfermedades de origen espiritual.